Gamescom: Kritik an Plakaten der Bundeswehr

Gamescom: Kritik an Plakaten der BundeswehrWie in jedem Jahr ist auch die Bundeswehr mit eigenem Stand und riesigen Gerätschaften auf der Gamescom in Köln vertreten, um für neue Rekruten zu werben und ihre Arbeit bekannter zu machen. Für gewöhnlich stößt das nicht selten auf Kritik, werfen Gegner ihnen schließlich vor, für den Krieg und das Töten zu werben – und das habe auf einer Videospielmesse wie der Gamescom ohnehin nicht viel zu suchen. Dieses Jahr allerdings gab es einen zusätzlichen besonderen Grund des Anstoßes: Die von der Bundeswehr verwendeten Werbeplakate.

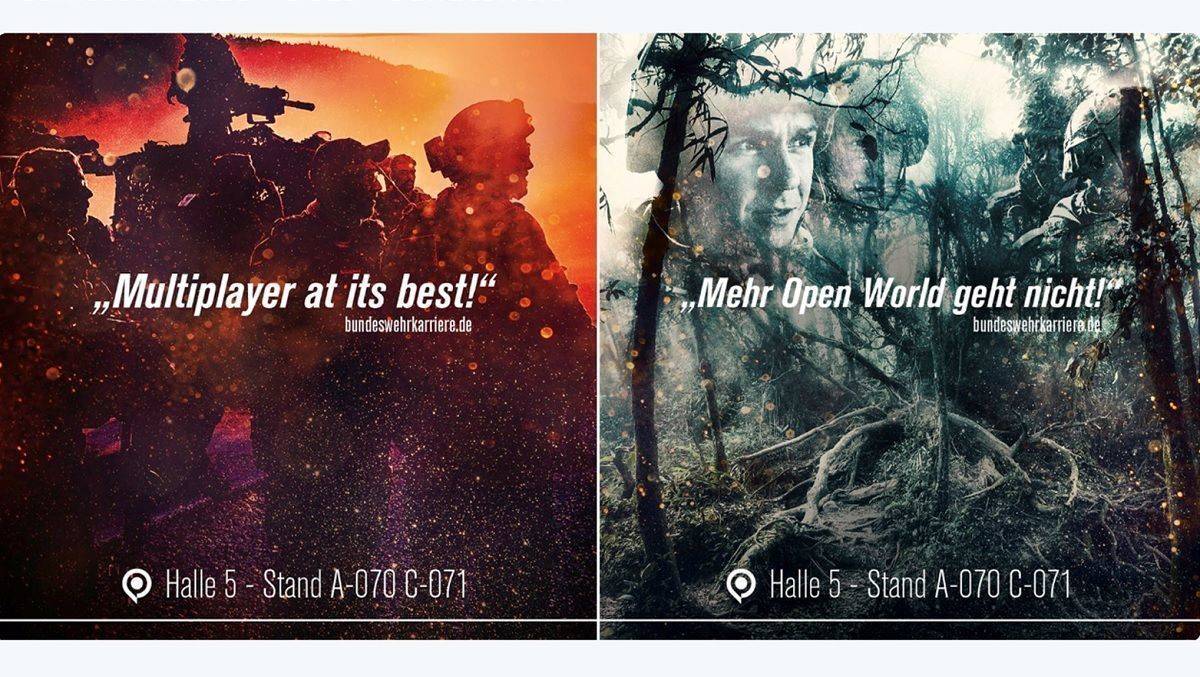

Mit Slogans wie “Multiplayer at its best” oder “Mehr Open World geht nicht” macht die Bundeswehr dort auf ihren Stand aufmerksam und bewirbt recht offensiv eine Karriere als Soldat – die eigentlich angestrebte Message über Sicherung des Friedens und Stärkung des Teamgeistes kommt bei einigen Spielern allerdings nicht an. Stattdessen unterstellen Kritiker und Follower auf Twitter, die Bundeswehr gehe aktiv auf die Suche nach Bewerbern, die Realität und Fiktion nicht unterscheiden könnten und daher normalerweise besonders wenig für den Dienst an der Waffe geeignet seien.

Janina B. schreibt auf Twitter etwa:

Und damit ist auch klar, welche Art Soldaten sie sich wünscht:

Schießwütige Killer, die Spiel und Realität nicht auseinander halten können, sondern lebensecht ihre Punkte sammeln wollen – weil tote Menschen mehr Spaß machen als tote Pixel.

Solche Leute wollt ihr anwerben.

— Janina B. (@JB_Sincera) 22. August 2018

Andere wiederum reagieren mit etwas mehr Zynismus und machen darauf aufmerksam, dass ein Dienst bei der Bundeswehr eben nicht mit einem Spiel vergleichbar ist:

Aber Game Over ist bei Euch Game Over. Kein Neustart möglich. pic.twitter.com/e9rZShF9av

— ik wull di watt (@Horrstn) 22. August 2018

Mittlerweile kommt die Bundeswehr dabei auf mehr als dreihundert – fast ausschließlich negative – Reaktionen und hat es mit einem echten Shitstorm zu tun. Einige wenige User allerdings sehen die Situation auch ein wenig lockerer:

Jeder der sich darüber aufregt, dass die Bundeswehr Werbung für sich macht, sollte mal darüber nachdenken, wie sie bis 2011 an ihre Leute gekommen ist und ihm das besser gefallen hat.

— Tim Strutzberg (@TimStrutzi) 22. August 2018