Detroit: Become Human

Detroit: Become HumanKritik:

Erschreckende Zukunftsszenarien über künstliche Intelligenz und Androiden, die von ihrer Programmierung abweichende andere Androiden jagen, gab es in Filmen bisher schon häufig. Die berühmte „Blade Runner“-Reihe dürfte mit zu den beliebtesten Filmen zu dieser Thematik gehören. Mit „Detroit: Become Human“ setzt Quantic Dreams hinsichtlich der Intensität aber einen drauf, in dem sie dieses Szenario auf der PlayStation 4 nachspielbar machen.

Selbst ein Android sein

In der Geschichte von „Detroit: Become Human“ schlüpfen wir deshalb in die Rolle gleich dreier verschiedener Androiden. Da wäre einerseits Connor, der fortgeschrittene Prototyp im Einsatz für die Polizei, der die durch abweichende Androiden verübten Straftaten untersuchen und die Hintergründe für ihren Systemfehler herausfinden muss. Der aber zugleich auch mit einem Polizisten zusammenarbeiten muss, der aus persönlichen Gründen einen starken Hass auf Androiden verspürt. Eine fast klischeehafte „Buddy-Story“ über zwei ungleiche Polizisten, die wie in den 80iger Jahre-Filmen miteinander auskommen müssen. Auf der anderen Seite aber auch Kara, ein Haushaltsandroid, der mit einer schwierigen Familiensituation konfrontiert wird, die Gewalt zwischen einem Vater und seiner kleinen Tochter miterlebt und fortan mit ihr in die ungewisse Welt flüchtet. Aber auch Marcus, der als Pflegeandroid bei einem älteren Künstler ein eigentlich gutes Leben führt, jedoch im Alltag stets der Diskriminierung ausgesetzt ist.

Härte der Konsequenzen

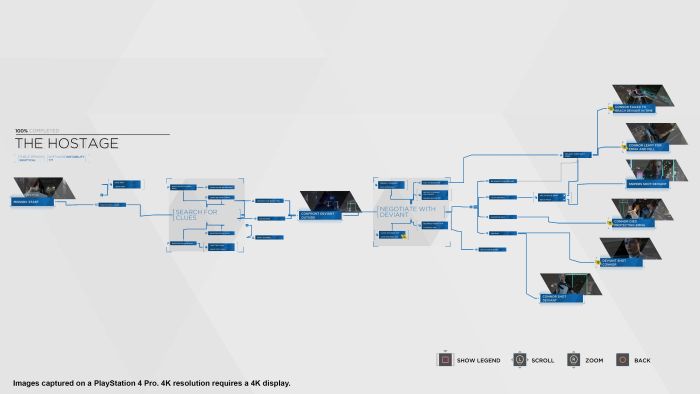

Dem Spiel gelingt dabei aber ein interessanter Storykniff, der die Frage nach lebendiger künstlicher Intelligenz noch intensiver macht: Es versetzt den Spieler in die Rolle des Androiden und muss in dessen Namen wichtige Entscheidungen treffen. Meist haben wir dabei sowohl bezüglich unserer Handlungen, als auch in den Dialogen bis zu vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, um die Story zu lenken. Und anders als in den meisten Spielen haben unsere Entscheidungen auch echte Konsequenzen auf den Storyverlauf. Sogar ein vorzeitiges Ausscheiden eines Charakters und damit Beendigung seines kompletten Handlungsstranges ist möglich. Das sorgt allerdings auch dafür, dass „Detroit: Become Human“ dem Spieler emotional so nahe geht, dass er über seine Entscheidungen früher oder später nachdenken wird. War das friedliche Vorgehen wirklich richtig oder hätte man seinen Forderungen mit Gewalt mehr Nachdruck verleihen sollen? Der Storyverlauf verändert sich mit jeder Entscheidung und jede davon ist nach einem Kapitel in einem Diagramm noch einmal nachverfolgbar.

Entscheidungen unter Druck

Manchmal allerdings bereuen wir die Entscheidungen, die wir im Spiel getroffen haben auch deshalb, weil wir sie unter Zeitdruck treffen mussten. Etwa im Kampf, wenn wir entscheiden müssen, ob wir einen Menschen töten oder ihn verschonen. Nur wenige Sekunden bleiben, um letztendlich den Abzug zu drücken oder nicht. Dasselbe gilt für Dialogoptionen. Dadurch ermöglicht „Detroit: Become Human“ dem Spieler auch eine interessante Selbstreflexion: Treffen wir unter Zeitdruck tatsächlich dieselben Entscheidungen, die wir getroffen hätten, wenn uns mehr Zeit zum Nachdenken zur Verfügung gestanden hätte? Da kann der ein oder andere Spieler womöglich sogar etwas über sich selbst lernen. Ansonsten allerdings ist das Gameplay ähnlich anspruchslos, wie in den Adventures von Telltale Games: Abgesehen von ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, werden wir schnell mit vergleichbaren Quicktime-Events konfrontiert. Die sind allerdings etwas fordernder, da die Reaktionszeiten wesentlich kürzer sind – und ein Charakter eben dabei tatsächlich dauerhaft sterben kann.

Leben oder Simulation

Dieses eher „abgespeckte“ Gameplay macht aber überhaupt nichts, da „Detroit: Become Human“ aus Sicht seiner intensiven Erzählung hervorragend funktioniert. Das Spiel setzt sich dabei mit den grundlegenden Fragen über künstliche Intelligenz auseinander und vor allem damit, ob wir überhaupt noch in der Lage wären, Mensch und Maschine überhaupt zu unterscheiden. Handelt es sich bei Mitgefühl tatsächlich um eine echte Emotion des Androiden, oder ahmt er lediglich menschliche Verhaltensweisen nach und simuliert auf diese Weise Mitgefühl? Kann der Turing Test also wirklich funktionieren, oder erscheint es dem Algorhythmus lediglich logisch, dem Tester ein Bestehen vorzugaukeln. Ab welchem Punkt handelt es sich bei einer künstlichen Intelligenz wirklich um eine Lebensform und was bedeutet das Schlussendlich für die Menschheit? Das ist mitunter mehr Tiefgang, als man bei so manchem Film geboten bekommt und kann qualitativ selbst „Blade Runner“ in einigen Punkten durchaus übertreffen.

Klischeehafte Gesellschaftskritik

Eines hat „Detroit: Become Human“ allerdings auch mit Filmen gemeinsam: Bei den Klischees hält sich das PS4-exklusive Spiel ebenfalls nicht immer zurück. So beschäftigt man sich nur allzu gerne mit Gesellschaftskritik, Diskriminierung und nicht zuletzt auch Rassismus. Was früher die Juden oder Schwarze waren und heute manches Mal die Flüchtlinge sind, sind morgen offenbar die Androiden. Eine vermeintlich neue Lebensform, die aus Angst vor dem Unbekannten von den Menschen gehasst und ausgegrenzt wird. An dieser Stelle allerdings trägt „Detroit: Become Human“ auch ein bisschen zu dick auf, wenn die Parallelen zur Nazi-Ideologie etwas zu offensichtlich werden und selbst über Genozid debattiert wird. Manchmal ist weniger eben doch mehr, selbst wenn das Spiel bis dahin eine absolut großartige Handlung abliefert.

Spannende Ermittlungen

Von den üblichen Abenteuerspielen mit Quicktime-Events kann sich „Detroit: Become Human“ aber auch deshalb abgrenzen, weil es hier und da doch zumindest ein paar innovative Gameplay-Elemente einbaut. So müssen wir in der Rolle des Connor beispielsweise Tatorte untersuchen und letztendlich den Tathergang rekonstruieren. Dabei erinnert das Spiel sogar ein klein wenig an die beliebte „Batman: Arkham“-Reihe, bei der wir ebenfalls in der Rolle von Batman diverse Todesfälle untersuchen mussten. Auf der anderen Seite kommen allerdings auch noch Rätsel hinzu, bei der wir etwa einen akrobatischen Weg berechnen oder Gegenstände kombinieren müssen. Abseits der Dialoge und Entscheidungen wird „Detroit: Become Human“ damit zumindest ein wenig aufgelockert, auch wenn damit immer noch kein Gameplay wie in einem Openworld-Shooter zu erwarten wäre.

Futuristisches Design

Allerdings funktioniert „Detroit: Become Human“ letztendlich nicht zuletzt auch wegen seines fantastischen futuristischen Designs so hervorragend. Das zukünftige Detroit mit seinen Wolkenkratzern, fliegenden Drohnen und autonomen Fahrzeugen macht optisch schon so einiges her. Auch ohne eine komplett offene Welt gelingt es dem Spieler jederzeit, voll und ganz in diese Welt einzutauchen. Dazu tragen auch die beeindruckenden Gesichtsanimationen bei, die reale Schauspieler als Vorbild haben und dadurch äußerst realistisch in Erscheinung treten. Selbst Passanten auf den Straßen sind dabei allesamt individuell gestaltet, sodass keine Figur einer anderen gleicht. Da kann man dann auch darüber hinweg sehen, dass die Außenszenen nicht immer über solch knackscharfe Texturen verfügen, wie manch optisch anspruchsvolle Innenszenen. Trotz einer für die Playstation 4 womöglichen Referenzgrafik, sieht man die Grenzen der Konsole durchaus und kommt nicht an die Grafikqualität einiger aktueller PC-Spiele heran.

Fazit:

Der packende Science-Fiction-Hit über künstliche Intelligenz und Androiden ist womöglich schon jetzt eines der besten Konsolenspiele der vergangenen Jahre und übertrifft in puncto Tiefgang selbst Hollywood-Blockbuster wie „Blade Runner“. Lediglich einige etwas zu dick aufgetragene Klischees trüben die ansonsten über die gesamte Spielzeit fesselnde Story ein wenig.