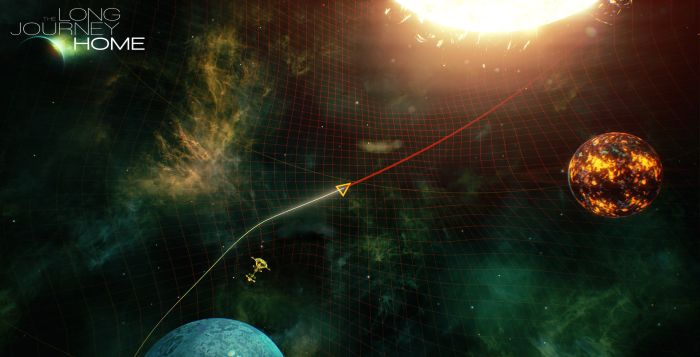

The Long Journey Home

The Long Journey HomeKritik:

Die meisten Science-Fiction-Fans dürfen eine ähnliche Story bereits gut kennen: Auch Captain Janeway vom Raumschiff Voyager landete einst am anderen Ende des Universums und musste unter schwierigen Bedingungen den Weg nach Hause schaffen. Nun dürfen wir selbst einmal in die Rolle eines solchen Captains schlüpfen und uns durch ein prozentual berechnetes Universum schlagen. Bei einem „roguelike“ Spiel ist das allerdings gar nicht so einfach.

Die begrenzte Mannschaft

Der Beginn des Spiels ist dabei relativ simpel aufgebaut. Bevor wir unser Abenteuer starten, müssen wir zunächst vier von insgesamt zehn verfügbaren Crewmitgliedern wählen. Jeder davon hat unterschiedliche Fähigkeiten und kann in unterschiedlichen Quests nützlich sein. Ob Testpilot, Ingenieurin oder jemand mit medizinischen Fähigkeiten – die Wahl liegt ganz bei uns. Spannend daran: Der Spielverlauf kann mitunter von dieser Wahl abhängen, weil jeder Charakter unterschiedliche Optionen bieten kann. Stoßen wir etwa auf Kreaturen oder Phänomene auf Planeten, sind die Optionen mitunter von der Person im Landemodul abhängig. Wobei auch dieses einen Unterschied macht: Haben wir die Crew erst einmal gewählt, können wir anschließend zwischen drei Schiffen und auch drei Landemodulen wählen. Das eine hat eine stärkere Schiffshülle, das andere einen größeren Treibstofftank und wieder ein anderes womöglich eine höhere Sprungreichweite. Womit man persönlich besser klar kommt, sollte eigenhändig erprobt werden – aber allein damit hat man bereits einen Anreiz, das Spiel mehrfach zu spielen.

Universum des Zufalls

Von da an allerdings ist so ziemlich alles dem Zufall überlassen. Als letzte Option geben wir nämlich ein Wort ein, welches unseren Seed bildet. Anhand der Buchstaben generiert das Spiel dann ein Universum, dessen Bedingungen wir zuvor nicht kennen. So bleibt Abwechslung vorhanden und erleben stets einen völlig anderen Spielverlauf. Wir haben zugleich aber auch den Vorteil, dass wir den Seed weitergeben können, damit auch unsere Freunde das exakt gleiche Universum versuchen können. Dennoch: Geben wir hier einen neuen Seed ein, wissen wir zuvor nicht, welche Planeten und Ressourcen wir vorfinden, auf welche Aliens wir treffen und welche Quests uns zur Verfügung stehen werden. Nach mittlerweile sechs erneuten Starts des Spiels mit jeweils unterschiedlichen Seeds, haben wir im Test kein einziges Mal denselben Ablauf erlebt. Der Wiederspielwert ist somit nahezu unbegrenzt. Schon das löst eine gewisse Faszination beim Spieler aus.

Ressourcenknappheit

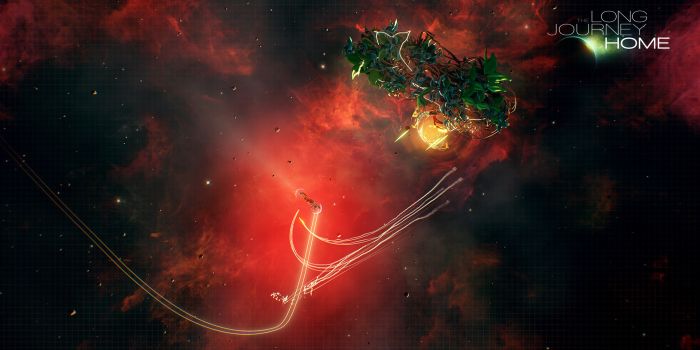

Sind wir erst einmal im Universum angekommen, sind mehrere Dinge wichtig: Wir müssen stets unsere Ressourcen im Auge behalten, dürfen das Schiff nicht zu sehr beschädigen und auch die Crew sollte möglichst gesund bleiben. Treibstoff ist etwa dafür nötig, die Lebenserhaltungssysteme aktiv zu halten – und der ist mehr als nur knapp. Exotische Materie benötigen wir, um in ein anderes Sonnensystem zu springen und Metalle, um die Außenhülle zu reparieren. Oder aber wir handeln mit eben diesen Rohstoffen an einer außerirdischen Raumbasis – denn Credits brauchen wir reichlich und das vor allem für die Reparatur des Schiffes und der Geräte. Spätestens an der Stelle merken wir dann auch, wieso wir für „The Long Journey Home“ eine gewaltige Portion Frusttoleranz benötigen. Denn in einem „roguelike“ Abenteuer, hat jede Entscheidung Konsequenzen und wir werden nichts wieder rückgängig machen können.

Ein schwerer Brocken

Obwohl die Entwickler mit einem der letzten Patches bereits einen einfacheren „Story-Mode“ hinzugefügt haben, ist „The Long Journey Home“ nämlich immer noch ein verdammt schweres Spiel. Der Spieler hat dabei nicht selten das Gefühl, dass das Spiel stets gegen ihn zu sein scheint. Der Treibstoff geht häufig schneller aus, als wir neuen beschaffen können. Die Credits verlieren wir schneller, als es uns gelingt, das Schiff zu reparieren. Und ausgerechnet dann, wenn die Außenhülle sowieso schon völlig hinüber ist, werden wir auch noch von einem feindlichen Alien angegriffen, das uns innerhalb von Sekunden in Grund und Boden schießt. In den ersten 15 Stunden mag das noch motivieren: Wir lernen durch jeden Fehler, kommen beim nächsten Versuch ein bisschen weiter und sind ständig begeistert davon, wieder völlig neue Dinge zu erleben. Leider kann das nach dem sechsten oder siebten Versuch auch irgendwann frustrieren, wenn das scheinbar Unvermeidliche trotzdem wieder eintritt. Man sollte für dieses Spiel also nicht nur Frusttoleranz besitzen, sondern auch eine gewisse Hartnäckigkeit.

Die fummelige Steuerung

Man könnte „The Long Journey Home“ somit sicherlich auch als Liebhaberspiel bezeichnen, das sich vor allem an eingefleischte Genrefans richtet, die dafür allerdings umso begeisterter sein werden. Denn vor allem die Außenmissionen haben dann doch ihr großes Potential, da sich genau hier der Zufallsfaktor bewährt macht. Mit dem Landemodul landen wir schließlich auf den Planeten und treffen dort mitunter auch auf abgestürzte Schiffe, verlassene außerirdische Städte und ähnliche spannende Phänomen. Und selbst hierbei können sich aufregende Quests ergeben. Oder neue Geräte, die unser Schiff verbessern. Dort hinzukommen ist allerdings nicht immer so einfach. Ähnlich wie in einem Jump’n’Run steuern wir den nach unten stürzenden Lander, in dem wir die unteren Düsen mit der linken Maustaste und die oberen mit der rechten Maustaste bedienen. Und damit müssen wir – mitunter sehr frickelig – die Balance finden und an der richtigen Stelle möglichst sanft landen. Wie leicht das ist, hängt aber direkt von der Beschaffenheit des Planeten ab. Denn auch die Gravitationsstärke, Windstärke, Erdbeben und andere Probleme hängen von einem Zufallsfaktor ab. Und wenn wir Pech haben, stellen wir nach der Landung fest, dass die Rohstoffe doch sehr knapp sind.

Das schwierige Balancing

Die oben bereits erwähnte Ressourcenknappheit ist sowieso eines der Hauptprobleme, die das Spiel so enorm schwer machen. Erst einmal auf dem Planeten gelandet, können wir häufig nicht mehr als drei Einheiten eines jeden verfügbaren Rohstoffes sammeln, ohne unser Landemodul durch das tiefe Bohren zu beschädigen. Das macht es allerdings umso schwieriger, da wir nicht selten die wenigen Rohstoffe selbst verbrauchen müssen. Viele Möglichkeiten zum Handeln bleiben da nicht übrig, sodass auch die Credits stets sehr begrenzt sind. Weit begrenzter, als es uns lieb wäre. Den Entwicklern wäre daher eigentlich gut geraten, das Balancing noch etwas zu verbessern und vielleicht die Möglichkeit des Sammelns von Ressourcen zu vergrößern oder die Preise zu senken. Denn auch wenn das Spiel einerseits erstklassig ist, so wird doch früher oder später trotzdem Frust aufkommen, wenn Spieler häufiger bestraft als belohnt werden und der Erfolg sich auch nach fünfzehn bis zwanzig Stunden noch nicht einstellen möchte.

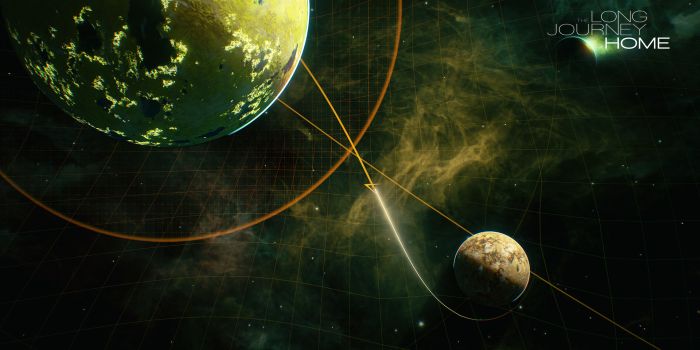

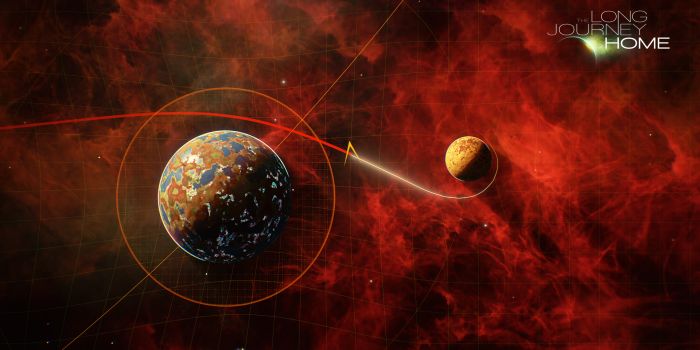

Ein zweidimensionales Universum

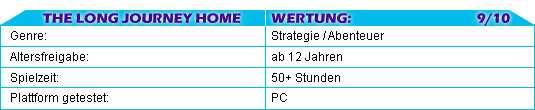

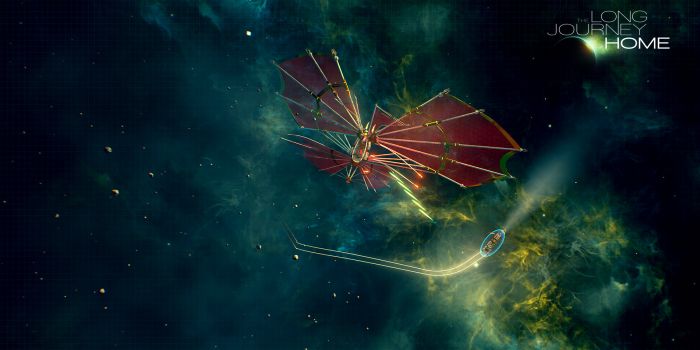

Liebhaberspiel dürfte „The Long Journey Home“ allerdings auch deshalb sein, weil man auf eine dreidimensionale Ansicht vollständig verzichtet. Wenn wir nicht gerade den Lander auf einen Planeten bringen, steuern wir unser Schiff im Sonnensystem aus der Draufsicht und und navigieren durch Klicks auf der Karte. Hierbei gibt es auch nur zwei Modi: Normale Düsen und Boost. Bremsen ist nicht möglich, dafür müssen wir in die Gegenrichtung steuern. Gleichzeitig ist es notwendig. Gravitation zu berücksichtigen, die unsere Flugbahn in der Nähe einer Sonne oder Planeten beeinflusst – auch das abhängig davon, wie groß das jeweilige Objekt ist. Sci-Fi-Fans wird es also freuen, dass das Spiel einen hohen Wert auf physikalische Korrektheit legt und insgesamt realistisch gestaltet wurde. Insgesamt ist die Steuerung innerhalb eines Sonnensystems allerdings nicht ganz so fummelig, wie bei der Landung. Und generell ist es trotz allem auch wiederum lobenswert, dass unser Erfolg tatsächlich vom Können bei der Navigation abhängt und wir nicht einfach nur Knöpfe für den Autopilot drücken. Wobei man andererseits wiederum froh sein kann, immerhin automatisch im Orbit zu bleiben.

Fazit:

Ein grandioses Liebhaberspiel für Science-Fiction-Fans, das mit einem extrem hohen Wiederspielwert und einem zufällig generierten Universum begeistert, allerdings auf Grund des hohen Schwierigkeitsgrades auch eine gewisse Frusttoleranz voraussetzt.