Review

Review

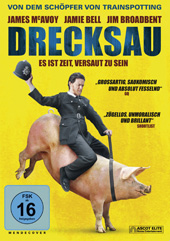

Der schottische Detective Sergeant Bruce Robertson hasst sein Land und noch mehr sein eigenes Leben. Seine Freizeit verbringt er meist damit, die Frauen seiner Kollegen zu vögeln, seine Kokainsucht zu befriedigen oder sich die nächsten manipulativen Intrigen gegen seine Mitmenschen auszudenken. Das alles nur deshalb, weil er selbst längst in einen Zustand der schweren Depression versunken ist, die ihn in heftigem Selbstmitleid versinken lässt. Der einzige Ausweg aus dieser Situation: Er muss seine Frau zurückgewinnen, die ihn vor einiger Zeit verlassen hat. Dazu benötigt es nur die langersehnte Beförderung, die ihm seiner Meinung nach längst zusteht. Denkt er zumindest. Doch ob das Leben tatsächlich so einfach ist, weiß offensichtlich nicht einmal sein eigener Psychiater…

Kritik:

An der durchaus nicht ganz einfachen Rolle des Arschlochs haben sich mittlerweile schon viele versucht. Selbst Christoph Maria Herbst macht dies aktuell in seinem neuesten Kinofilm. In „Drecksau“ bekommen wir allerdings mal eine echte Hollywood-Größe auf den heimischen Bildschirm, denn James McAvoy spielt dieses Mal ganz höchstpersönlich das Arschloch.

McAvoy spielt Arschloch

Der kann das immerhin ganz grandios, denn entgegen seines üblichen Erscheinungsbildes, hat er sich für diese Rolle den Bart mal ein wenig wachsen lassen und macht schon auf den ersten Blick einen heruntergekommenen Eindruck. Intrigen, schlechtes Benehmen, Koks und Alkohol, sexuelle Eskapaden und viele andere persönliche Probleme sorgen letztendlich dafür, dass James McAvoy zum größten Arschloch mutiert, das wir auf dem Bildschirm je gesehen haben. Daran ändern auch die zahlreichen Psycho-Pillen nichts, dessen regelmäßige Einnahme er bereits seit geraumer Zeit verweigert. Er ist ein absoluter Draufgänger und schreckt vor nichts zurück – schon gar nicht davor, seine eigenen Kollegen zu diskreditieren. Um die eigene Beförderung herbei zu wirken, baut er selbst am laufenden Band die übelste Scheiße und hängt sie dann prompt seinen ahnungslosen Mitmenschen an. Einen nach dem anderen setzt er außer Gefecht und merkt dabei gar nicht, dass er in seinem eigenen Suff beinahe selbst ertrinkt. Immerhin macht „Drecksau“ dabei nicht einmal vor Tabubrüchen halt – etwa einem Blowjob durch eine 14-jährige. Provokant und vor allem eine waschechte Drecksau.

Aus Komödie werde Psychodrama

Problematisch mag an der Sache allerdings sein, dass das Konzept des Films nicht so ganz aufgeht. Das liegt nicht zuletzt auch an falschen Erwartungen, denn die witzige Komödie, als welcher „Drecksau“ promotet wird, mag sich nicht so richtig entwickeln. Das allerdings will der Streifen zu Beginn durchaus sein und scheitert daran, dass er praktisch keinerlei wirklich witzige Szenen zu bieten hat. Man hängt sich stattdessen an Tabubrüchen und Dauerprovokationen unterhalb der Gürtellinie auf und merkt dabei gar nicht, dass James McAvoy praktisch alleinig diesen Film trägt. Nur durch seine hervorragende schauspielerische Leistung können wir „Drecksau“ überhaupt einige filmische Qualitäten zusprechen. Inhaltlich plätschert die Geschichte so nämlich etwas vor sich hin, da für eine Komödie der Biss fehlt und für einen Actionfilm die Polizeiarbeit dann doch zu knapp ausfällt. Besserung ist aber doch schon bald in Sicht, denn zumindest im letzten Drittel kann Regisseur Jon S. Baird die Qualitäten des Films voll entfalten. Genau genommen dann, wenn „Drecksau“ sich sichtbar von der Komödie weg und zu einem Psychodrama hin entwickelt. Die tiefgründige und vielfältige Charakterentwicklung mit den zahlreichen Seiten und psychologischen Aspekten der Hauptfigur Bruce endet schließlich schon bald in einem aufwühlenden Drama, das selbst den eingefleischten Zuschauer noch zum Nachdenken anregen kann. Warum also nicht gleich so?

Fazit:

Trotz des herausragenden Hauptdarstellers James McAvoy tut sich „Drecksau“ zu Beginn mit dem Konzept Komödie reichlich schwer, sodass die vollen Qualitäten erst im letzten Drittel entfaltet werden können. Als Psychodrama taugt der Streifen dann nämlich weitaus mehr, denn als witzige Komödie.